Larry Coryell (g)

Joe Beck (g)

John Scofield (g)

ジェフ・ベックの次に、思い切りはまったギタリストがラリー・コリエルである。ジャズ・ギターというとウエス・モンゴメリに代表されるようにアーチトップ・ギターを抱え、クリーンなトーンというのが一般的なイメージだった。そこにロックのイディオムを持ち込んだのがラリー・コリエルとジョン・マクラフリンだ。まだ、日本ではフュージョンとかクロスオーバーという言葉が耳馴染みない頃、FMラジオから聞こえてきた、ラリーの演奏は、ひずんだ音のギターが縦横無尽に駆け回るような、新鮮な響きだった。

ディメオラが初来日した翌年、ライブ・アンダー・ザ・スカイでは、なんと「ラリー・コリエル&ジョン・マクラフリンナイト」というプログラムが用意された。前の年は、チケット発売日の昼休み、学校にある公衆電話(当時はもちろん携帯電話などなかった)から必死に駆け続けてようやくチケットを取ったが、席はスタンドの真ん中辺り。ステージは遥かかなただった。今年は絶対にいい席で見るぞ、と思い、母親を拝み倒して、チケット発売開始の10時に繋がるまで電話をかけ続けてもらった。その甲斐もあって、席はアリーナの前から2列目の中央。もう、この席のことを考えただけでも興奮してしまうほどだ。

ライブが近づいても、この晩のプログラムには「出演者:ラリー・コリエル(g)、ジョン・マクラフリン(g)、クリスチャン・エスクーデ(g)」とあるだけ。会場はテニスコートスタジアム。「広いステージにギター3人だけ??!」、おまけに最後のクリスチャン・エスクーデは名前も聞いたことがない。不安と期待が入り混じりながら、夕方の田園調布駅から会場の田園コロシアムへの道のりを急いだ。

最初は、ラリー・コリエルのソロ。ステージ中央に三つ並んだ椅子、オヴェイションのアダマス(ギターのモデル名)を持ったラリーが登場すると、その一つの座り、おもむろにギター一本での演奏が始まる。チック・コリアの『スペイン』やジョン・コルトレーンの『ジャイアント・ステップス』など、とてもソロではできないと思うような曲が次から次へと飛び出す。おまけに、目の前で演奏しているにもかかわらず、とても一本のギターから出ているとは信じられないような音数。ただただ、あっけにとられるだけだった。後で聞いた話しによると、渡辺香津美氏もこのライブを見に来ていて、あまりのすごさに一週間寝込んでしまうほどだったという。

ライブは、その後、ジョンとクリスチャンのデュオ、3人でのアンサンブルと盛りだくさんの内容で、アコースティック・ギターのすばらしさを満喫して帰り道についた。

さて、前置きが長くなったが、本作は、1979年の作品。ラリーは70年代中頃からスティーブ・カーンやフィリップ・キャサリーンなどと、アコースティック・ギターによるデュオアルバムを製作しているが、これもその路線の延長線上にある。アコースティック・ギター3本の演奏というと、ディメオラ、マクラフリンとフラメンコ・ギタリストのパコ・デ・ルシアによるスーパーギタートリオが有名(実は、一時期ディメオラではなくにラリーが入って三人で演奏していたこともある)だが、こちらは、ジャズ・フュージョン界で活躍していたジョー・ベックと、今やコンテンポラリースタイルのジャズ・ギターでは第一人者といってよいジョン・スコフィールドによる演奏。スーパーギタートリオがインプロビゼイション(アドリブ)中心に展開しているのに比べ、こちらは、きちんとアレンジをした印象が強く、アンサンブルもすばらしい。音の重ね方が、即興演奏では出てこないような緻密な構成になっているのだ。全体的に、ジャズ・ブルースともいえるスタイルで、思わずうなるほどのかっこよさ。ちなみに、ジョンはほとんどアコースティックでの演奏をおこなっておらず、このレコーディングでも、ギターがなかったためにラリーのものを借りたという。

CDでは、もともとのTributariesに含まれていた7曲に、1978年のスイス・モントルー・ジャズ・フェスティバルでのライブ収録とスタジオ録音を交えた"European Impressions"(邦題『ヨーロッパの印象』)のB面の4曲を加えた11曲入り。Tributariesではオヴェイションのアダマスを、後半の録音では、オヴェイションのカスタム・レジェンドを弾いており、音がかなり違うのも興味深い。ちなみに”European Impressions"のA面に入っている曲は、ラリーとスティーブ・カーンの共演盤”Two For the Road"に収録されている。こちらも名盤なので、いずれ紹介したい。

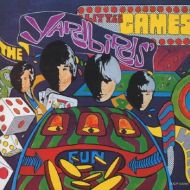

アダマスのネックが3本並んだジャケット写真は本当にかっこよかった。「いつかはアダマス」と、高校生の頃から思っていたものだった。それから10年ほどして、いい縁があって本物を持つことができたときの嬉しさといったらなかった。