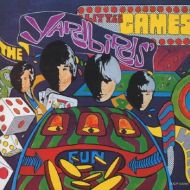

●Yardbirds: Little Games

すでに死語となった感があるが、ロック三大ギタリストとは、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジのことを指す。ジェフ・ベック命だった私は、エリックもジミーもまったく眼中にはなかったのだが、この3人が在籍したことのある伝説のグループ、ヤードバーズはどうしてもチェックしておかなければいけないバンドだった。初代ギタリストのエリックが脱退した後、ジェフが参加するのだが、そのうちベーシストがバンドを離れたため、ジミーがベーシストとして参加することになる。三人のうち、同時期にバンド在籍していたのは、このときのジェフとジミーだけだ。

当時のヤードバーズの様子は、ミケランジェロ・アントニオーニ監督のカンヌ映画祭グランプリ受賞作品『欲望』で、見ることができる。「動くヤードバーズが見られる」と知ると、ちょうどタイミングよくテレビの深夜映画で放送されたのであった。眠い目をこすりながらテレビの前に座って映画を見たのだが、中学生にはこの映画自体はさして面白いものには映らなかった。ただ、お目当てのヤードバーズのことだけはさすがに覚えている。確か、地下室でバンドが"Stroll On"という曲を演奏しているシーンなのだが、ジェフは途中でギターを叩き壊す。今でこそ、ギター製作という仕事をしているので、どんなにいい音楽をやっていてもギターを壊す人は評価しないが、当時はこの道を選ぶことなど夢にも思っていなかったので、ただただ「おぉ、すごい!!」と思ったものだった。

その後、ツアーの途中で体調を崩したジェフが辞め、ジミーがギターを担当してバンドの主導権を握っていく。本作は、ジミー中心のヤードバーズが唯一残したスタジオ盤である。メンバー間の関係がギクシャクしていたり、プロデューサーのミッキー・モストがどんどんポップ志向になっていくのに対する反発が強まっていたなど、バンドの状態は決してよくなく、アルバム全体としてのコンセプトの統一感に欠けるのは事実だが、きらりと光って印象に残る楽曲も多い。ジェフの時代は、ストレートなブリティッシュ・ロックというイメージが強かったが、ここでは、ブリティッシュ・トラッド・フォークやインド音楽の影響が随所に見られる。演奏面でも、ヴァイオリンの弓を使ってエレキ・ギターを弾く奏法なども取り入れられている。これらは、まさしくレッド・ツェッペリンのファーストアルバムへと繋がっていくものだ。このアルバムを初めて聴いたのは、音楽評論家渋谷陽一氏の番組。当時は、LPの全曲をかけることも珍しくなかったのだ。さまざまなスタイルが融合し始めた(必ずしも、すべてがしっくりといっていたわけではなかったが)ヤードバーズの音楽は、それまで知っていたものとはまったく別のものだった。それまでは、「ジミー・ペイジ? やっぱりジェフでしょう。」と思っていたのが、「やるじゃない、ジミー」と認識を新たにしたのだった。

CD化に当たっては、オリジナルのアルバムとは別に、シングルのみでリリースされていた曲も追加収録されている。ただ、こちらはポップ志向がいっそう強いため、曲の流れからも浮いた感じがしてしまうのは否めない。

ジミーを再認識しながらも、レッド・ツェッペリンはほとんど聴かなかった。ジェフに対する義理立ての気持ちが強かったからなのかは定かではないが・・・。