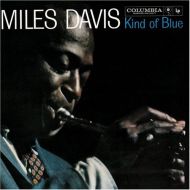

●Miles Davis: Kind of Blue

Miles Davis (tp)

Julian Cannonball Adderley (as)

John Coltrane (ts)

Bill Evans (p)

Wynton Kelly (p)

Paul Chambers (b)

Jimmy Cobb (ds)

マイルス・ディヴィスのグループからは、楽器を問わず、その後のジャズ/フュージョンシーンをリードしていく素晴らしいミュージシャンが数多く輩出されている。アート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズがどちらかというと管楽器中心に若手メインストリーム・ジャズプレイヤーを育てていったのとは、ある意味対照的でもある。

マイルスにとって、大きな影響のあったピアニストといえば、まずビル・エバンスを挙げずにはいられない。このアルバムを録音する1年ほど前から、マイルスのセクステットに参加するようになったビルは、従来のジャズ・ピアニストとは違うアプローチを取り入れていく。ドビュッシーやレベルといわれる印象派からの影響を強く受けていた彼は、ヨーロッパのクラッシック音楽の流れをジャズとうまく融合させ、リリカルとも評される新しいスタイルを築いていった。

このアルバムはマイルスにとって非常に重要なアルバムの一つといえるが、ここで展開されているさまざまな試みの源はビルにあるといえよう。中でも、冒頭の曲「So What」で展開されたモード奏法(この曲はドリアン・モード)は、それまでの典型的なコード進行に対して、常套句的なアドリブフレーズが展開していたものとは、まったく異なるアプローチによる曲の構成、アドリブの展開を示すものであった。モードのルーツは中世以前の教会旋律にあるといわれているが、学究肌のビルの力なくしては、このレベルまで形作られることが難しかっただろう。もちろん、マイルスはこの録音以前に、「マイルストーン」などで、すでにモード手法を取り入れているわけだから、ビル一人の力ではないのであるが・・・。

裏ジャケットには、ピアノに向うビルを横からマイルスが覗いている写真が使われているが、両者の表情がとても興味深い。レコーディングの途中では、マイルスがたびたびピアノに向かい、その傍らでビルがアドバイスをするというシーンが何度も見られたという。くわえタバコでたったまま鍵盤を弾いているビルは、自分の求めているものに向って突き進んでいるかのような凛とした印象を漂わせているのに対し、マイルスの表情にはなんともいえない不安な影が落ちている。まったくの推測に過ぎないが、ビルの提示していくものに対して、マイルスが乗り切れていないのではと思わせるようである。

実際の演奏はというと、写真にあった不安な表情というのをまったく感じさせないところが、さすがマイルスである。コルトレーン、アダレイとともに最強ともいえる3管編成は、強烈なドライブ感を前面に押し出すのではなく、静かな緊張感を携えつつ展開していく。ビルの代わりにウィントン・ケリーがピアノを弾いている「フレディー・フリーローダー」のみは、テーマ部にモーダルな要素があるものの、最初にソロを取るウィントンはモードというよりは従来のビバップ的なアドリブを展開しているのが、少し異質な感を受ける。しかし、メンバーにとっては、新しいモードから、一時的にせよ開放された一服の涼ともいえるような曲の仕上がりになっているもがおかしい。

一部の曲を除けば、ほとんどがワン・テイクで録音されたという。おそらく、スタジオでの緊張感はすさまじいものがあったことは想像に難くない。ビルの力が不可欠であったにせよ、やはりこのメンバーをまとめあげて、一気にこの高みまで持ち上げるマイルスの統率力には脱帽である。

コメント

ビルエバンスは、好きで良く聞きますが、突き詰めていないので、もれているものが多いです。

早速、注文して、聞いてみます。

Posted by: 純之助 | July 22, 2006 01:08 AM

>純之助さん

いらっしゃいませ。

ビル・エバンスはリーダー作のみならず、セッションで参加しているものにも素晴らしい作品が多いですね。

だんだんと取り上げていこうと思っていますので、ご期待ください。

Posted by: Ken | July 22, 2006 01:51 AM